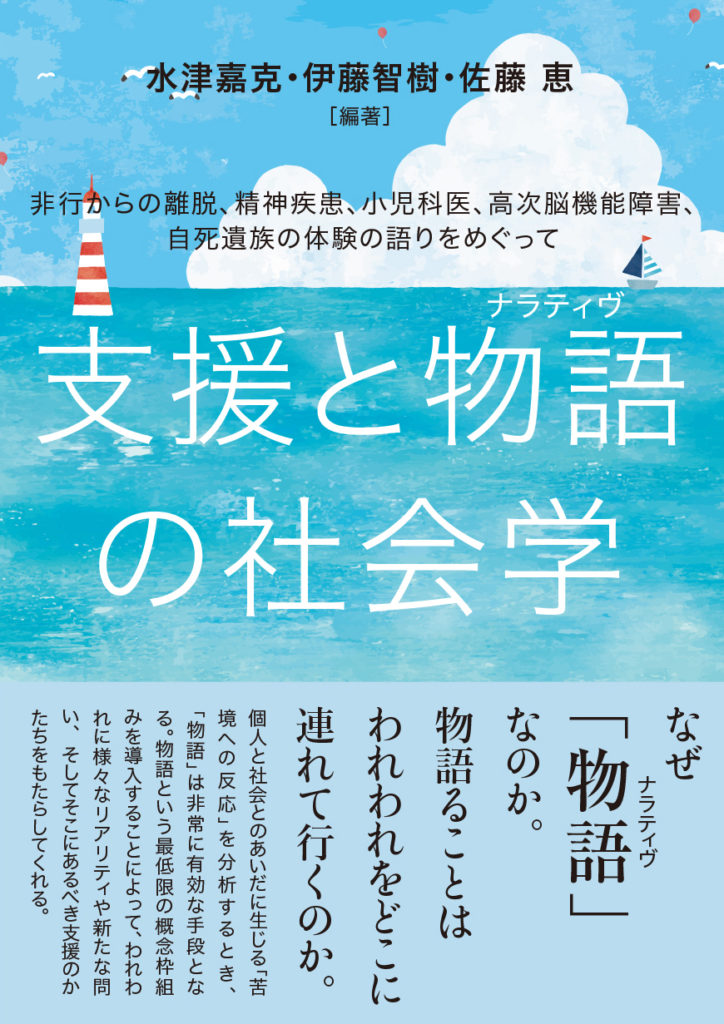

なぜ「物語(ナラティヴ)」なのか。

物語ることはわれわれをどこに連れて行くのか。

支援と物語(ナラティヴ)の社会学

非行からの離脱、精神疾患、小児科医、高次脳機能障害、自死遺族の体験の語りをめぐって

個人と社会とのあいだに生じる「苦境への反応」を分析するとき、「物語(ナラティヴ)」は非常に有効な手段となる。物語という最低限の概念枠組みを導入することによって、われわれに様々なリアリティや新たな問い、 そしてそこにあるべき支援のかたちをもたらしてくれる。

【目次】

序章 支援の社会的文脈とナラティヴ・アプローチ 伊藤智樹

1 本書の背景とねらい

2 社会調査としてのナラティヴ・アプローチ(物語論的アプローチ)

2-1 苦境への反応としての物語行為

2-2 着眼点としての「個人」

2-3 「物語」の構成要素

2-4 ローカルな場面において語られるものとしての物語/長い人生誌としての物語

2-5 物語の聴き手(聞き手)について

3 支援と物語(ナラティヴ)の社会学を展開させる

第1章 「贖罪の脚本」は頑健な物語たりうるか──ある更生保護施設在所少年の語りからの考察 相良 翔

1 贖罪の脚本の特徴

2 調査概要と分析課題

3 離脱に向けたターニングポイント

4 人生の目標

5 目標達成のために耐え忍ぶ

6 贖罪の脚本の脆弱性

7 結論

第2章 自己物語のなかの精神医学的カテゴリー──複数の「治療対象」の位置づけをめぐる問い 櫛原克哉

1 精神医学的診断をめぐる諸問題

2 調査の概要

3 診断名とともに生きること

3-1 学校生活への適応困難——生活史的背景

3-2 うつ・統合失調症・広汎性発達障害——薬物療法の有効範囲

3-3 再発防止のための服薬と認知療法

4 診断の残余と自己物語——発達障害の位置づけをめぐる問い

5 考察——自己物語の「相容れなさ」のなさで揺れ動くこと

6 結語にかえて

第3章 「医師は「行為する英雄」からどう変わるのか?──二つの〈尽くす医療〉から考える 鷹田佳典

1 「回復の物語」と近代医療の英雄性

2 〈やり尽くす医療〉への違和感:B医師の事例

2-1 初めての患者の死

2-2 ある患児の死から

2-3 できることが限られたなかで「精一杯尽くす」

3 〈やり尽くす医療〉の頑健性/〈精一杯尽くす医療〉の困難性

3-1 「死の不可避性」への対応

3-2 〈やり尽くす医療〉と「回復の物語」へのとらわれ

3-3 終末期の現場における〈やり尽くす医療〉の頑健性

4 医師の「英雄性」とその困難

5 おわりに

第4章 高次脳機能障害の生き難さを「聴く」ことの多面性──ピア・サポートの事例から考える 伊藤智樹

1 高次脳機能障害とは

2 本章での調査対象について:富山県高次脳機能障害支援センターとピア・サポート事業

3 高次脳機能障害とナラティヴ・アプローチ

4 家族の語りと物語の混沌

4-1 息子に対する葛藤:Pさんの例

4-2 ようやく支援につながった:Qさんの例

5 当座の課題を明確化する:ただ「傾聴」するだけでよいのか?

6 共感的な聴き方として何が行われていたか:苦しみを認めること、ユーモア

6-1 来談者の苦しみを認める:一人称の語り、経験の相対的な一般化

6-2 物語の展開を支える二つの仕方の例:ユーモア、「つながる」ことの強調

7 ふたりのその後について

8 結論と含意(インプリケーション)、および留意すべき点について

第5章 聴き手の不在という経験と“語り”の再開をめぐって──聴き手となることの倫理性とその可能性 水津嘉克

1 はじめに

2 語りの困難性を伴う死別とは

3 自死遺族とはどのような存在なのか

3-1 数値からのアプローチ・「自死者」の数

3-2 遺族の問題

3-3 現実との乖離

4 「語り得ない“語り”」≒聴き手のいない「語り」

4-1 「スティグマの経験」「遺族への(世間からの)バッシング」

4-2 「自死者へのネガティブな気持ち・怒り」

4-3 親密な人びととの問題

4-4 「自責の念」「後悔」

5 「沈黙」がもたらすもの:「語り得ない」ことの内実とは

5-1 「語り」の難破・経験の「中断」:自己物語の非力化(disablement)

5-2 「語り」を再開することの困難性

6 おわりに

あとがき